Кифосколиоз

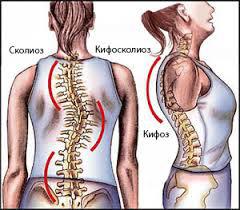

Кифосколиозом называется сложный вид деформации позвоночного столба в переднезаднем и боковом направлении. Данная патология достаточно широко распространена и чаще всего диагностируется у детей и подростков мужского пола.

Кифосколиозом называется сложный вид деформации позвоночного столба в переднезаднем и боковом направлении. Данная патология достаточно широко распространена и чаще всего диагностируется у детей и подростков мужского пола.

При незначительной степени деформации позвоночного столба заболевание проявляется жалобами на боли в спине и быструю утомляемость. В запущенных случаях появляются неврологические нарушения, ухудшение функций ряда внутренних органов (сердца, легких, печени, желудка и т.д.).

При рождении позвоночник ребенка прямой, то есть не имеет никаких изгибов. Они появляются позже. В норме выделяют два изгиба вперед (лордоз шейного и поясничного отделов) и один назад (кифоз грудного отдела). Подобные изгибы позволяют уменьшить нагрузку на позвоночный столб. Но если величина изгиба назад превышает 450, то возникает уже патологический кифоз.

Сколиоз, то есть боковой изгиб позвоночника, всегда носит патологический характер, так как в норме подобных изгибов не наблюдается. При формировании кифосколиоза первично, как правило, развивается кифоз и уже в последующем к нему присоединяется и сколиоз.

Причины кифосколиоза

К развитию первичного кифосколиоза приводят различные пороки развития тел позвонков. В 30% случаев заболевание сочетается и с аномалиями формирования мочевыделительной системы. Заболевание, несмотря на его врожденный характер, обычно диагностируется не сразу, а после достижения малышом возраста шести месяцев и старше.

К развитию приобретенной форме кифосколиоза могут приводить следующие факторы:

- Рахит;

- Врожденные аномалии соединительной ткани;

- Болезнь Шейермана-Мау, остеохондропатия и некоторые другие заболевания позвоночника, в том числе и его опухали;

- Ревматизм;

- Полиомиелит;

- Параличи;

- Миодистрофии и миопатии.

Предрасполагающими факторами к формированию деформации позвоночника являются:

- Избыточная масса тела;

- Малоподвижный образ жизни;

- Сидячая работа;

- Тяжелый физический труд.

Классификация кифосколиоза

В настоящее время в зависимости от степени деформации позвоночного столба специалисты выделяют следующие степени кифосколиоза:

- I степень. Искривление в переднезаднем направлении позвоночного столба не превышает 550. Тела позвонков имеют небольшую ротацию (скручивание) и боковое смещение;

- II степень. Ротация и боковое смещение тел позвонков становится заметным, а угол деформации достигает 650;

- III степень. В переднезаднем направлении деформационный угол достигает 750. Это приводит к появлению видимого горба и деформации грудной клетки;

- IV степень. О ней идет речь, когда угол деформации позвоночника становится свыше 750. При этом прогрессирует увеличение деформации грудной клетки и рост горба.

В зависимости от того, в какую сторону образуется изгиб позвоночника врачи выделяют правосторонний и левосторонний кифосколиоз.

Симптомы кифосколиоза

Первые симптомы врожденного кифосколиоза обычно появляются тогда, когда малыш начинает самостоятельно сидеть и стоять, то есть в возрасте от 6 до 12 месяцев. На спинке ребенка появляется маленький горбик, обусловленный выстоянием нескольких остистых отростков тел позвонков. Сначала горбик бывает заметен только при вертикальном положении тела ребенка и полностью исчезает при его переводе в горизонтальное. Но с течением времени горбик становится виден в любом положении.

Неврологическая симптоматика при врожденном кифосколиозе наблюдается примерно в половине всех случаев, и она носит прогрессирующий характер. В младшем возрасте часто отмечаются различные нарушения кожной чувствительности, а у более старших детей – прогрессирующие парезы конечностей.

Одним из первых симптомов приобретенного кифосколиоза можно назвать изменение осанки, что проявляется усилением сутулости, быстрым возникновением усталости спины. Достаточно часто бывает так, что ребенок начинает жаловаться на болевые ощущения в спине за долго до того, как становятся заметными нарушения осанки.

Кифосколиоз приводит к ограничению подвижности (экскурсии) грудной клетки, что может сопровождаться появлением незначительно выраженной одышки.

Неврологические нарушения при приобретенном кифосколиозе наблюдаются обычно редко и в основном только при выраженной деформации позвоночного столба. Скорость их прогрессирования зависит от основной причины, вызвавшей развитие заболевания, адекватности и своевременности проводимого лечения.

При осмотре пациентов у них выявляют круглую спину, что обусловлено сутулостью. В тяжелых случаях может быть и горб. При кифосколиозе плечи подростка и верхняя часть туловища отклоняются вниз и вперед, мышцы брюшного пресса ослабляются, грудная клетка сужается.

Осложнения кифосколиоза

При возникновении кифосколиотической деформации позвоночный столб перестает в полной мере выполнять свою физиологическую функцию, что вызывает перегрузку околопозвоночных мышц и связочного аппарата самого позвоночника. Все это становится предрасполагающим фактором к развитию таких заболеваний, как:

- Остеохондроз;

- Межпозвонковые грыжи;

- Протрузия межпозвонкового диска;

- Миозиты.

При формировании на фоне кифосколиоза межпозвонковой грыжи происходит сдавление нервных корешков, отходящих от спинного мозга. Это приводит к появлению характерной неврологической симптоматики (нарушение функции тазовых органов, кожной чувствительности, парезам и параличам).

Кифосколиотическая деформация неизбежно приводит к ограничению подвижности диафрагмы и грудной клетки, что в свою очередь уменьшает растяжимость легочной паренхимы, повышает нагрузку на мышцы дыхания, уменьшает остаточную емкость легких. Это становится причиной нарушения процесса газообмена. В крови повышается парциальное давление углекислого газа, а кислорода наоборот снижается.

Выраженный кифосколиоз также может приводить и к нарушениям сократительной функции сердечной мышцы. При нем также могут пострадать и функции органов желудочно-кишечного тракта. При этой патологии повышается риск возникновения таких заболеваний, как дискинезия желчевыводящих путей, холецистит и др.

Деформация позвоночника, обусловленная кифосколиозом, значительно увеличивает механическую нагрузку на суставы нижних конечностей. В итоге у пациентов возникают ранние коксартрозы, гонартрозы (деформирующие остеоартрозы тазобедренных и коленных суставов).

Диагностика кифосколиоза

Диагностика кифосколиоза основывается на данных внешнего осмотра пациента и рентгенографии позвоночного столба. Обычно выполняют снимки в двух проекциях, но иногда врач назначает и дополнительную серию рентгенографических снимков (при растягивании позвоночника, стоя, лежа). В некоторых случаях для уточнения диагноза может потребоваться проведения компьютерной или магниторезонансной томографии.

При постановке диагноза «кифосколиоз» пациент обязательно должен быть обследован неврологом вне зависимости от наличия или отсутствия у него неврологической симптоматики. При появлении симптомов патологии внутренних органов показана консультация соответствующего специалиста (уролога, гастроэнтеролога, пульмонолога, кардиолога).

Лечение кифосколиоза

Лечение кифосколиоза

Терапия кифосколиоза проводится совместно ортопедом и неврологом. При присоединении сопутствующей патологии к лечению привлекаются и другие узкие специалисты соответствующего профиля.

Начальные стадии кифосколиотической деформации позвоночника лечатся консервативно. При I степени заболевания пациентам рекомендуется регулярное выполнение специальных комплексов лечебной физкультуры. При II степени дополнительно к занятиям лечебной физкультуре рекомендуется ношение ортопедического корсета, изготовленного по индивидуальному заказу.

Консервативное лечение кифосколиоза в большинстве случаев приводит к достижению стойкого положительного эффекта – улучшению осанки, уменьшению сутулости и деротации тел позвонков, то есть устранение их патологического смещения (ротации).

Консервативное лечение кифосколиоза обычно дополняется и назначением сеансов массажа, который активизируют обменные процессы в мышцах спины, способствует созданию «мышечного корсета», повышает тонус мышц.

При кифосколиозе полезны умеренные физические нагрузки, занятия плаванием. А вот все «прыжковые» виды спорта (баскетбол, волейбол, прыжки в высоту и длину), тяжелая атлетика строго противопоказаны.

Хирургическое лечение кифосколиоза выполняется только в далеко зашедших случаях, соответствующих обычно четвертой стадии заболевания. Показаниями к операции служат:

- Стойкий болевой синдром;

- Нарушения функций сердечно-сосудистой и/или дыхательной системы;

- Нарастание интенсивности выраженности неврологических нарушений.

В ходе оперативного вмешательства хирурги крепят к телам позвонков специальные металлические конструкции, состоящие из винтов и крючков. Затем к ним крепят металлические стержни, выравнивающие позвоночный столб. Недостатком оперативного лечения является то, что позвоночник в зоне вмешательства утрачивает свою естественную физиологическую подвижность.

Прогноз при кифосколиозе

Устранение деформации позвоночника, обусловленное кифосколиозом, возможно только до достижения ребенком возраста 13-15 лет, то есть до окончания периода активного роста. Эффективность проводимого лечения во многом зависит от своевременности его начала, степени искривления позвоночного столба, а также скорости прогрессирования заболевания.

При кифосколиозе I степени устранение деформации позвоночника наблюдается практически у 100% пациентов. При второй степени заболевания прогноз несколько хуже. В этом случае добиться выпрямления позвоночника удается лишь у 85% подростков.

При III и IV степенях кифосколиоза проводимое лечение позволяет лишь предотвратить дальнейшее прогрессирование болезни и иногда частично выпрямляет позвоночный столб. Добиться в этих случаях полного выздоровления практически невозможно.

Терапия кифосколиоза может быть эффективной только тогда, когда она начинается в самом начале заболевания, проводится регулярно и длительно. Родителям следует помнить и о том, что лечение кифосколиоза эффективно только до тех пор, пока их ребенок активно растет. Поэтому так важно обращать пристальное внимание на осанку ребенка, приводить его на профилактические осмотры к ортопеду.

При постановке диагноза «кифосколиоз» родители должны контролировать то, как их ребенок выполняет назначение врача. Особенно важно следить за регулярным ношением корсета и выполнением упражнений лечебной физкультуры. Помните, что именно эти два метода являются основными в устранении деформации позвоночного столба, а все остальные имеют только вспомогательное значение и фактически являются второстепенными.