Кишечная непроходимость

Под кишечной непроходимостью понимают такое патологическое состояние, когда под влиянием тех или иных причин у больного частично или полностью прекращается продвижение химуса (кишечного содержимого) по просвету кишечника.

Под кишечной непроходимостью понимают такое патологическое состояние, когда под влиянием тех или иных причин у больного частично или полностью прекращается продвижение химуса (кишечного содержимого) по просвету кишечника.

Кишечная непроходимость – это очень серьезное заболевание, которое несет в себе потенциальную угрозу жизни пациента и требует оказания неотложной медицинской помощи.

Виды и причины кишечной непроходимости

В зависимости от характера течения выделяют полную и частичную кишечную непроходимость, а также острую и хроническую.

В зависимости от происхождения выделяют:

- Врожденную кишечную непроходимость. В данном случае возникновение заболевания обусловлено либо закупоркой просвета кишечника новорожденного плотными комками мекония (первородного кала), либо аномалией развития кишечника, возникшей на этапе внутриутробного формирования плода.

- Приобретенная кишечная непроходимость.

Приобретенная кишечная непроходимость может быть вызвана воздействием различных причин. В зависимости от того, что послужило причиной заболевания, выделяют динамическую и механическую кишечную непроходимость.

К развитию динамической непроходимости приводят различные расстройства кровоснабжения участка кишечника и/или нарушения его нервной иннервации. В свою очередь эта форма заболевания подразделяется на два вида:

- Спастическая кишечная непроходимость. Ее возникновению способствует выраженный спазм гладкой мускулатуры кишечника, который может быть спровоцирован отравлением тяжелыми металлами и их солями, а также некоторыми лекарственными средствами;

- Паралитическая кишечная непроходимость. Она возникает в случае прекращения перистальтики на каком-либо участке кишечной трубки, вызванного параличом гладкой мускулатуры, образующей стенку кишечника. Очень часто полная паралитическая кишечная непроходимость наблюдается на фоне разлитого перитонита. Частичная паралитическая непроходимость или, как ее еще называют, парез кишечника, нередко возникает в послеоперационном периоде, при травмах костей таза и тазовых органов, приступах панкреатита, холецистита, мочекаменной болезни.

Причиной механической кишечной непроходимости являются какие-либо физические препятствия продвижению химуса. Это наиболее часто встречающаяся форма заболевания. Она также подразделяется на несколько видов:

- Обтурационная непроходимость кишечника. Она возникает в результате полного или частичного перекрытия просвета кишечника клубками гельминтов, каловыми камнями или различного характера новообразованиями. При обтурационной непроходимости кишечника симптоматика заболевания нарастает постепенно;

- Странгуляционная непроходимость кишечника. Причиной возникновения этой формы патологии служит ущемление или сдавление кишечной брыжейки (кишечный узел, заворот кишок). Для заболевания характерно стремительное развитие. Уже спустя 4-5 часов от его начала у пациента диагностируется полная кишечная непроходимость;

- Сочетанная или смешанная кишечная непроходимость. Заболевание возникает в тех случаях, когда один участок кишечника закупоривается другим участком. Это явление называется инвагинацией. При нем происходит не только закупорка просвета кишечника на определенном участке, но и сдавление брыжейки. Инвагинация кишечника наиболее часто встречается в педиатрической практике.

В зависимости от места локализации выделяют тонкокишечную, толстокишечную, высокую и низкую непроходимость кишечника.

Симптомы кишечной непроходимости

Каждый вид кишечной непроходимости имеет и свои отличительные симптомы. Но вместе с этим для всех форм заболевания характерно и наличие общих признаков, к которым относятся:

- Возникновение в области живота резкой боли, носящей схваткообразный характер. При этом приступы боли совпадают с ритмом перистальтических волн. В самом начале заболевания в периоде между приступами пациента часто ничего не беспокоит, кроме невыраженной тупой боли в животе. Но в дальнейшем боли сохраняются постоянно. На высоте приступа боль в животе становится нестерпимой. Пациенты мечутся, кричат, стремятся найти для себя положение, в котором им было бы хотя бы немного легче. Очень часто они не могут даже говорить и из их уст вырывается еле слышный стон, называемый в медицине «илеусным» стоном. Кожные покровы становятся бледными и покрытыми холодным потом. Возможно развитие болевого шока;

- Сильная тошнота, сменяющаяся рвотой. Наиболее мучительной бывает рвота у пациентов с непроходимостью тонкого кишечника. Она обильна и многократна. При этом не приносит больному ни какого облегчения. Вначале рвотные массы содержат в себе остатки пищи, затем желчь и кишечные соки. В дальнейшем рвота идет застойным содержимым кишечника, имеющим выраженный каловый запах. Поэтому ее и называют «каловой рвотой». При непроходимости толстого кишечника рвота возникает один-два раза и никогда не имеет калового запаха;

- Задержка отхождения газов и стула. Особенности выраженности этого симптома при кишечной непроходимости во многом зависят от места локализации патологического процесса. Так при толстокишечной непроходимости задержка отхождения газов и стула может наблюдаться уже за несколько часов, а порой и дней, до появления клинической картины, соответствующей острой стадии болезни. При непроходимости в области тонкого кишечника задержка отхождения газов и стула являются поздними симптомами заболевания. А в самом начале у многих пациентов наблюдается самостоятельное отхождение стула или опорожнение кишечника после очистительной клизмы.

Другими симптомами кишечной непроходимости являются: вздутый живот, сильная жажда, усиление перистальтических волн в начале заболевание и полное их исчезновение в последующем. Сильная перистальтика на начальных стадиях слышна окружающим, но затем кишечные шумы стихают и даже при аускультации живота не прослушиваются. Возникает симптом «гробовой тишины».

Острая кишечная непроходимость имеет три стадии:

- Период «илеусного стона» или начальная стадия. Она продолжается од одного до двенадцати часов. Для нее характерна усиленная перистальтика, вздутие живота и выраженный болевой синдром;

- Период мнимого благополучия или промежуточная стадия. Боль становится менее интенсивной, а в некоторых случаях полностью проходит. Перистальтика полностью прекращается. У больного нарастают проявления интоксикации и нарушений водно-солевого баланса. Продолжительность этого периода болезни от 12 часов до полутора суток;

- Поздняя или терминальная стадия. Состояние пациента становится крайне тяжелым. Развивается полиорганная недостаточность, то есть нарушение функций всех систем органов и прежде всего дыхательной и сердечно-сосудистой.

Диагностика кишечной непроходимости

Диагностика кишечной непроходимости

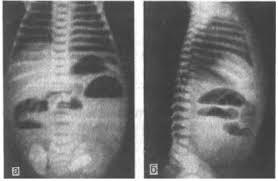

При подозрении на кишечную непроходимость больной как можно скорее должен быть доставлен в хирургический стационар. Диагностика заболевания основывается на характерных жалобах пациента, данных пальпации и аускультации живота, лабораторных анализов. Также проводится и рентгенография живота. При кишечной необходимости на рентгенограммах хорошо заметны чаши Клойбера – характерный симптом этого заболевания.

Лечение кишечной непроходимости

Терапия кишечной непроходимости начинается с купирования болевого синдрома и восстановления нормального водно-солевого баланса. Кишечник стремятся максимально очистить от его содержимого. Для этого проводят зондирование желудка и ставят сифонные клизмы.

В начальных стадиях заболевания для уменьшения интенсивности перистальтики показано назначение спазмолитических лекарственных средств, уменьшающих тонус мышц кишечной стенки. В случае пареза кишечника, наоборот, назначают лекарственные препараты восстанавливающие нормальную перистальтику.

Хирургическое лечение кишечной непроходимости показано при механической форме заболевания, а также и при динамической, когда консервативное лечение не дает должного эффекта. Суть операции заключается в устранении препятствия току химуса, удалению некротизированного участка кишечника с созданием анастомоза, что позволяет восстановить проходимость просвета кишечника.