Ателектаз

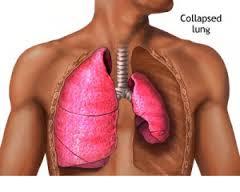

Ателектазом называют состояние легкого, при котором отмечается потеря эфирности, т.е. воздушности, всего органа или его части – долей, сегментов.

Ателектазом называют состояние легкого, при котором отмечается потеря эфирности, т.е. воздушности, всего органа или его части – долей, сегментов.

Само слово «ателектаз» переводится с древнегреческого языка как «частичное или неоконченное растяжение ткани».

Причины ателектаза

Ателектаз легкого развивается в результате опадения легкого или его участка из-за их непроходимости для воздуха, что влияет на снижение функции газообмена. Нарушение проходимости может быть обусловлено сдавлением легкого или закупоркой просвета бронха, к примеру - мокротой или инородным телом.

Классификация ателектаза

Размер ателектаза определяется в зависимости от величины пораженного бронха. Закупорка главного бронха позволяет опасть всему легкому, при нарушениях в мелких бронхах появляется ателектаз сегмента или доли легкого.

По периоду возникновения болезни определяют первичный или врожденный ателектаз и вторичный – приобретенный.

Первичная форма ателектаза у детей наблюдается обычно при рождении. После рождения происходит неполное расправление легких и в просветы альвеол не поступает воздух. В данном случае ателектаз легкого развивается в результате закупорки дыхательной путей водами или слизью, либо в результате снижения выработки сурфактанта – вещества, поддерживающего поверхность альвеол в расправленном состоянии.

Вторичная – приобретенная форма ателектаза легкого развивается в результате различных заболеваний (пневмония, гидроторакс, опухоли, эмпиемы, инфаркта легких), закупорки проходов инородными телами или пищей, травматическими причинами и другими аномалиями.

Приобретенные формы болезни делят на несколько видов:

- Обтурационный ателектаз. Данный вид ателектаза возникает в легком или его частях при нарушении проходимости бронхов. Наиболее часто встречающиеся причины обтурационного ателектаза это скопление слизи или крови в проводящих путях бронхов в результате некачественного отхаркивания, разрывы бронхов, перегиб или сдавление бронха при компрессии, бронхоспазм. Кроме того причиной обтурационного ателектаза может быть нарушение синтеза сурфактанта, препятствующего спадению альвеол.

- Компрессионный ателектаз. Эта форма заболевания обусловлена сдавливанием бронхов извне различными факторами. Компрессионный ателектаз развивается при усилении давления на бронхи и легкие различных опухолей, увеличенными лимфатическими узлами. Причиной также может служить скопление жидкости или воздуха в плевральной полости. Иногда компрессионный ателектаз возникает на фоне сердечной недостаточности и гидроторакса. Возможно его развитие при опухолевом происхождении плеврального выпота. Перитонит или поддиафрагмальный абсцесс также могут спровоцировать данную форму болезни, за счет поднятия диафрагмы.

- Дисковидный ателектаз. Пластинчатый или дисковидный ателектаз наблюдается в основном в базальных отделах легкого. Определяется он только с помощью рентгеновских снимков. На рентгенограмме дисковидный ателектаз имеет изображение в виде полосы над диафрагмой, размещающийся в кортикальных отделах легких. Данное заболевание наиболее часто выявляется при проведении рентгенологического исследования легких на фоне острого панкреатита. Дисковидный ателектаз, может служить преддверием отека или инфаркта легкого.

Факторы риска:

- увеличение поверхностного натяжения на стенках альвеол;

- аномалии строении слизистой оболочки бронха;

- закупорка просвета бронха;

- сдавление бронха или легкого;

- увеличение давления внутри плевральной полости;

- нарушения в органах, окружающих дыхательные пути;

- коллапс легкого.

Люди, курящие и страдающие ожирением находятся в зоне риска. Часто подвержены ателектазу астматики и больные муковисцидозом.

Сокращение наполнения легких воздухом приводит к гипоксии тканей пораженного участка или легкого в целом. При этом внутреннее пространство альвеол наполняется выпотной жидкостью, секретом бронхов и слущенным эпителием. Происходит инфицирование, влекущее за собой развитие фиброза и бронхоэктазов.

Возникают инфекционные процессы, приводящие к развитию фиброза и возникновению бронхоэктазов.

Клиника ателектаза

Клиника ателектаза

Симптоматика ателектаза проявляется в основном признаками основного заболевания, послужившего причиной его развития.

При обтурационном ателектазе наблюдаются признаки обструкции легких. При компрессионном, в большинстве случаев, определяются симптомы патологии средостения или опухолей легкого.

Симптомами крупных ателектаз являются изменения показателей дыхательного процесса, явления тахикардии и синеватой окраски кожных покровов, укороченность перкуторных звуков.

Рентгенологическое исследование выявляет на снимках тень, имеющую четкую вогнутую границу.

Отсутствие лечения основного заболевания приводит к длительному течению ателектаза. Часто развивается пневмония. Запущенность в лечении способствует развитию пневмосклероза и хронической пневмонии.

Лечение ателектаза

Как и любое заболевание, являющееся следствием другого, ателектаз лечится исходя из причины возникновения.

При лечении ателектаза обтурационной формы проводят лечебную бронхоскопию, при которой удаляют инородное тело или казеозные массы из просвета бронха. Восстановление просвета приводит к скорейшему выздоровлению пациента.

Стимуляция кашля, постуральный дренаж, массаж используются при лечении ателектаза рефлекторного происхождения.

Вызванный увеличением лимфатических узлов или опухолью компрессионный ателектаз лечится с использованием хирургического метода.

Особо тяжелые случаи проявления ателектаза требуют проведения искусственной вентиляции легких.

Ателектаз у детей при рождении, проявляется синеватой окраской кожи, тахикардией, отдышкой. Чаще всего эти проблемы через неделю исчезают – легкие расправляются самостоятельно. Но совмещение ателектаза с отечно-геморрагическим синдромом или с образованием гиалиновых мембран требуют немедленного врачебного вмешательства.

В лечении ателектаза у детей используется оксигенотерапия и искусственная вентиляция легких. Проводится лечение, поддерживающее сердечно-сосудистую деятельность, а также витаминотерапия. При необходимости назначается инфузионная терапия глюкозо-щелочных смесей, направленная на нормализацию кислотно-щелочного равновесия крови.