Гипотрофия

Гипотрофия – это форма дистрофии, обусловленная расстройством питания и пищеварения хронического характера и проявляющаяся снижением массы тела по отношению к его росту.

Гипотрофия – это форма дистрофии, обусловленная расстройством питания и пищеварения хронического характера и проявляющаяся снижением массы тела по отношению к его росту.

При гипотрофии снижается иммунитет, и нарушаются функции жизнеобеспечения ребенка.

Причины гипотрофии

Гипотрофия, является полиэтиологичным синдромом, т.е. причины его развития множественны и он может сопутствовать различным заболеваниям.

К экзогенным причинам относят недокорм или перекорм ребенка, несбалансированность поступления питательных веществ. Подобные действия приводят к алиментарной гипотрофии.

Подобная форма может развиться как при грудном, так и искусственном вскармливании. При грудном кормлении причинами алиментарной гипотрофии может быть недостаток молока у матери, его некачественный состав, проблемы с выделением молока и др. провоцирующие факторы.

При искусственном вскармливании причины алиментарной гипотрофии могут заключаться в неправильно подобранных смесях, малом их количестве или слишком раннем прикорме, когда организм ребенка еще не готов к нему.

Нередко гипотрофия наступает при острых инфекциях, например сепсиса или токсических отравлениях, ожогах, использовании цитостатиков. В этих случаях говорят соответственно об инфекционной и токсической гипотрофии.

Причинами гипотрофии могут стать внешние социальные факторы – малый социальный статус семьи, дефекты воспитания и пр.

К эндогенным причинам возникновения гипотрофии относят расстройства эндокринного или нейроэндокринного характера – гипотиреоз, гипофизарный нанизм, патология вилочковой железы, адреногенитальный синдром и аномалии конституции.

Кроме того к ним же относятся патологии органов, энзимопатии наследственные, нарушения процессов всасывания и расщепления в кишечнике - синдромы мальабсорбции, целиакия, муковисцидоз и пр.

Первичные нарушения углеводного, белкового и жирового обмена веществ также являются причинами гипотрофии.

Гипотрофия может возникнуть на фоне генетической предрасположенности к хромосомным заболеваниям, менделирующим синдромам, в частности к синдромам нарушения всасывания.

Классификация гипотрофии

По клиническим проявлениям классификация гипотрофии подразделяется на три степени тяжести.

- При первой степени клинические признаки выражаются дефицитом массы тела в пределах от 10 до 20%, незначительным снижением объема подкожной клетчатки на животе и удовлетворительным общим состоянием ребенка.

- Вторая степень гипотрофии имеет более выраженную клиническую картину. В этом случае отмечается отставание ребенка в росте примерно на 2-4 см, дефицит массы в переделах 20-30%, незначительно меняется общее состояние, наблюдается вялость, апатия, снижается эмоциональный тонус. Кожные покровы становятся сухими, шелушащимися, не эластичными, отмечается припухлость кожи. Характерно нарушение микроциркуляции и сохранение подкожной клетчатки только в области лица. Клиника гипотрофии II степени протекает с тошнотой, запорами, рвотой. Иногда нарушается дыхание (тахипноэ) и сердечная деятельность, выражающаяся приглушенностью тонов, тахикардией и снижением артериального давления.

- Гипотрофия III степени характерна снижением массы более 30%, задержкой развития, тяжелым физическим состоянием, развитием анорексии, потерей приобретенных навыков. Кожа бледная, сухая, имеет сероватый оттенок, и свисающие складки.

В этот период мышцы атрофируются, кожная клетчатка отсутствует, отмечаются признаки обезвоживания организма, формируется сухость слизистых оболочек, изменение терморегуляции, большой родничок западает, изменяются сердечные тоны, прогрессирует артериальная гипотензия.

Имеет гипотрофия классификацию и по периоду возникновения. Определяют пренатальную (дородовую), постнатальную (приобретенную) и смешанные формы гипотрофии.

Пренатальная форма гипотрофии возникает в период развития плода и характерна задержкой внутриутробного развития.

По клиническим проявлениям и степени поражения головного мозга определяют невропатическую, нейродистрофическую, нейроэндокринную и энцефалопатическую формы гипотрофии.

Наиболее легкая невропатическая форма выражается незначительными нарушениями в весе, аппетите и сне ребенка.

При нейродистрофической форме выявляется стойкая анорексия, психомоторное отставание, уменьшение длины и массы тела.

Нарушения регуляции психомоторики эндокринного происхождения и функциональности органов происходит при нейроэндокринной гипотрофии.

Энцефалопатическая гипотрофия выявляет серьезное отставание в психическом и физическом развитии, гипоплазию (недоразвитость) костной системы, полигиповитаминоз и выраженный неврологический дефицит.

Диагностика гипотрофии

Для эффективного лечения необходимо провести подробную диагностику гипотрофии.

Врачом проводится полный анамнез заболевания. Выявляются причины развития гипотрофии - течение внутриутробного периода, болезни матери в этот период, родовая деятельность и медицинское вспомоществование при этом, ежемесячное развитие ребенка в физическом и психическом плане, его болезни в раннем грудничковом периоде.

Кроме того изучается социальный статус семьи, наследственные заболевания родителей.

Проводятся лабораторные исследования – изучаются анализы хлоридов пота, крови, мочи, включая биохимические, копрограмма, иммунограмма, вирусологическое и бактериологическое исследования и эндокринный профиль и др.

Во время диагностики гипотрофии проводятся специальные методы исследования – рентгенология грудной клетки, рентгенография кисти (определяется костный возраст), черепа, электрокардиограмма.

Обязательно назначаются консультации эндокринолога, невропатолога и окулиста.

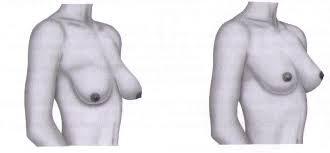

Гипотрофия молочных желез

Гипотрофия молочных желез

Гипотрофия может развиться и у взрослых людей.

При уменьшении размеров железистых тканей по отношению к коже груди определяют гипотрофию молочных желез. Характерным признаком заболевание является отвисание груди или иначе мастоптоз.

Причинами развития гипотрофии молочных желез могут быть возрастные изменения, при которых понижается упругость кожи, эластичность поддерживающих связок и уменьшение объема железистой ткани.

Относительная гипотрофия определяется при уменьшении объема груди в результате прекращении лактации.

Нередко гипотрофия молочной железы может быть результатом резкой потери веса или особенностей анатомического строения и неправильной осанки.

Симметричная и ассиметричная гипотрофия

При внутриутробном развитии может развиться как симметричная, так и ассиметричная гипотрофия.

Симметричная гипотрофия развивается при хромосомных аномалиях, пороках развития, вредных привычках матери, недостатке ее питания и проявляется на ранних сроках беременности. При этом все органы имеют одинаковую гипотрофию.

Диагноз ассиметричная гипотрофия устанавливается обычно после 28 недели беременности, и развитие органов плода имеет разные физиологические показатели – живот ребенка отстает в развитии, а конечности и головка соответствуют нормам.

Подобная гипотрофия может возникнуть по социально-бытовым причинам, в результате заболевания матери, ее вредных привычек, при осложненной беременности.

Профилактика гипотрофии

Наилучшим средством профилактики гипотрофии является спланированная беременность. Решая родить ребенка, женщина должна пройти полное обследование, вылечить имеющиеся заболевания. Для профилактики гипотрофии беременная должна постоянно наблюдаться в женской консультации, отказаться от вредных привычек и вести здоровый образ жизни.